アメブロを安全に退会したい方向けに、公式手順5つを迷わず進められるよう整理しました。退会前のバックアップと有料プラン解約、退会後の反映時間や再登録の可否、ログイン不能時の対処、検索キャッシュ削除やプライバシー対応まで、実務の注意点を網羅して解説していきます。

アメブロ退会の手順・進め方

<アカウント削除の手順>

- 退会フォームを開く

- IDを入力してログイン

- アメーバアカウントの削除

- アカウント削除をタップ

- 「退会手続きに進む」をクリック

- IDやアカウント情報を確認

- 「アカウントを削除して、続けてアメーバIDを退会する」をクリック

・退会するとブログや利用していたサービス等のアカウント情報は削除されます。

・削除するアカウントに間違いないかを必ずご確認ください。

特に複数アカウントをお持ちの方は、ご注意ください。

・誤ってアカウントを削除してしまった場合、アカウントの復旧を行うことはできません。

・退会するとお持ちのコイン・マネーは削除されます。 (マネーやコインの統合や引継ぎは行えません)

・退会後、同じIDでの再登録はできません。

・退会手続きを行ってからブログが削除されるまで、最大24時間ほど時間を要します。

・メールマガジンの配信停止までは、数日お時間をいただきます。

アメブロの退会は、公式ヘルプから退会フォームへ進み、アンケート回答→確認→「退会する」で完了する流れです。

複雑な設定は不要ですが、退会するとブログやプロフィール、コイン・マネーなどの関連データが削除され、同じアメーバIDでの再登録はできません。

手続き後にブログの削除が反映されるまで最大24時間ほどかかること、メールマガジンの配信停止は数日要することも押さえておきましょう。

この記事では、退会フォームへの到達手順と注意点、アンケート入力から最終確認の操作、削除予約から完了表示までの見え方を、迷わず進められる順序で解説します。

あわせて、よくあるつまずきやチェックすべき画面も整理するので、実務でのミスを防ぎたい方は参考にしてください。

- 必要な記事・画像のバックアップを取る

- 月額・課金サービスの解約やコイン・マネーの消化

- 複数IDのうち削除対象IDを最終確認

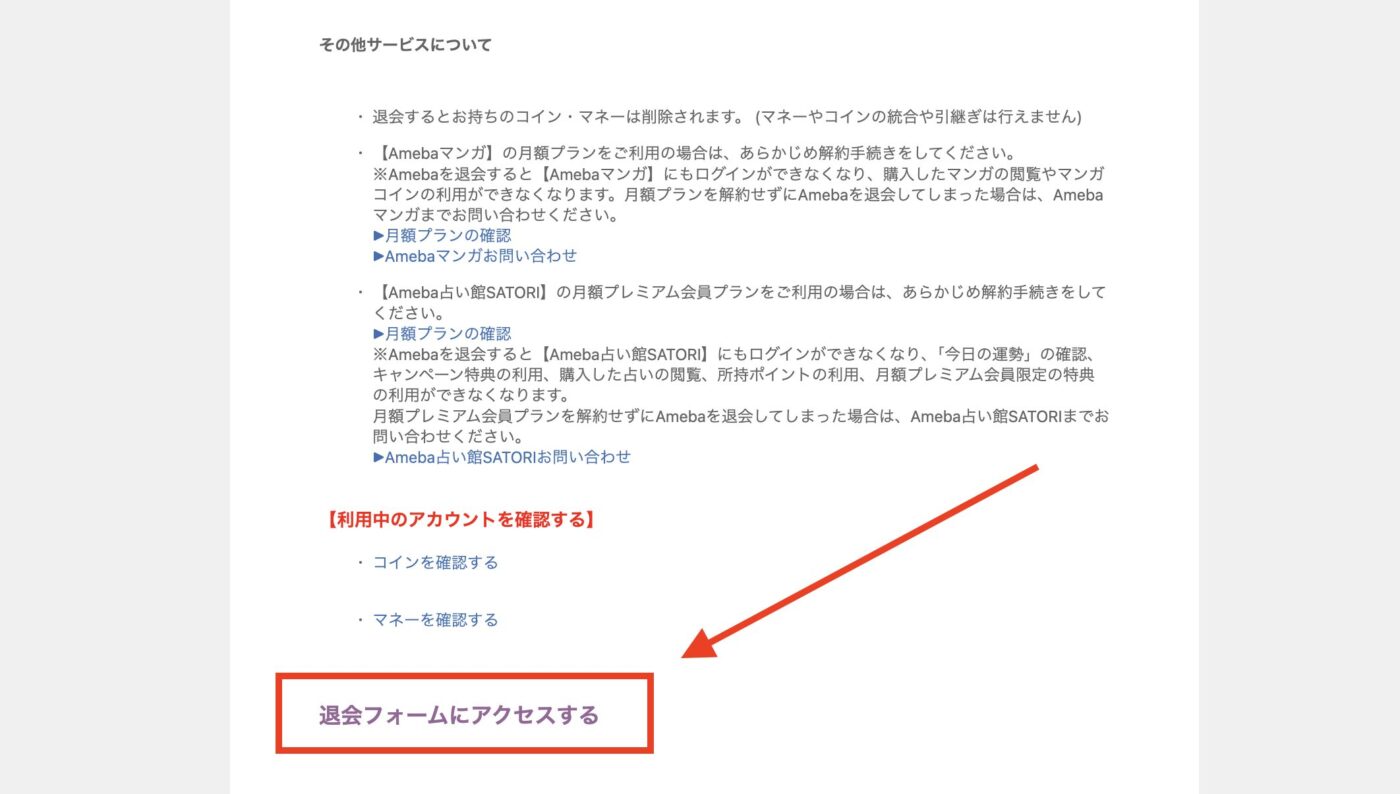

退会フォームまでの到達手順と注意事項

退会手続きは、対象のアメーバIDでログインした状態で公式ヘルプの「退会方法」ページに進み、ページ末尾にある退会フォームのリンクから開始します。

管理画面のメニュー→ヘルプ→「退会方法」の順で到達でき、そこで注意事項の確認後にフォームへ遷移します。

ここで重要なのは、削除対象のIDを間違えないこと、そしてブログ以外のAmeba関連サービスにログインできなくなる点です。

特に複数アカウント運用中の方は、ブラウザやアプリの自動ログインで別IDに切り替わっていないかを必ず確認してください。

退会は取り消しができず、データの復旧も行われません。加えて、退会後は同じアメーバIDで再登録できないため、名称の再利用を見込んでいる場合は、この段階で方針を見直す必要があります。

到達に失敗する主因は、未ログイン・別IDログイン・リンクの見落としに集約されます。フォームのリンクはヘルプ本文の下部に配置されることが多いため、ページ最下部までスクロールする意識を持つとスムーズです。

【到達の手順】

- 対象IDでアメブロにログインする

- メニュー→ヘルプ→「退会方法」を開く

- ページ末尾の「退会フォーム」リンクをクリック

| 確認ポイント | 内容 |

|---|---|

| 対象ID | プロフィール名・ID表示で削除対象かを二重確認 |

| 連携サービス | Amebaでログインしているサービスの利用停止を理解 |

| データ | 記事・画像・コメントなどは削除後に復旧不可 |

アンケート入力から最終確認までの流れ

退会フォームへ入ると、まず退会理由の選択など簡単なアンケートに進みます。選択肢を一つ選んで先へ進むと、退会の影響(データ削除、ID再登録不可など)の再確認画面が表示され、内容を読んだうえで次へ進みます。

続いて「退会確認」画面で、表示されているIDやメールアドレスの一部表示を見て、削除対象が間違いないか最終チェックを行います。

ここで同意チェックを付け、「退会する」を押すと手続きが確定します。操作自体は数クリックで完了しますが、確認画面での見落としが取り返しのつかない結果につながるため、画面内の注意文を丁寧に読み進めることが安全です。

また、端末の戻る操作やタブの更新でセッションが切れてしまうと、再度フォームからやり直しになる場合があります。安定した通信環境で、1つずつ確実に進めるのがおすすめです。

【確認してから進む】

- 退会の影響(データ削除・復旧不可・ID再登録不可)を理解

- 表示されるIDが削除対象であることを再確認

- 注意文の同意チェックを付けたうえで「退会する」へ

- 別IDでログイン中のまま進めてしまう→削除対象を誤る

- ブラウザの戻る・再読み込みでフォーム入力がリセット

- 確認文を読まずに進み、影響範囲を後から認識

削除予約〜完了表示まで

「退会する」を押すと、アカウント削除の処理が確定し、完了の旨が表示されます。ただし、ブログや公開ページの非表示・削除は即時ではなく、最大24時間ほど段階的に反映されます。

この間は、一時的に記事やプロフィールが検索や直リンクで見えることがありますが、時間経過で表示が消えるのが正常です。

メールマガジン等の配信停止は数日を要することがあるため、受信が続いても短期間は様子見で問題ありません。

完了後は同じアメーバIDでの再登録はできず、データの復旧もできないため、再ログインを試みる行為は避けましょう。

削除反映を確かめたい場合は、シークレットウィンドウでブログURLを開き、表示可否を確認すると状態が把握しやすくなります。

24時間を超えても主要ページが表示される場合は、キャッシュの影響を考慮してブラウザのキャッシュ削除→再確認を行い、それでも解消しなければヘルプから状況を添えて問い合わせると安心です。

【削除後のチェック】

- シークレットウィンドウでブログURL→表示が消えているか

- プロフィール・サイドバー・固定ページの残り有無

- 受信メールの配信停止が順次進んでいるか

- 非公開設定・下書き化・コメント受付停止で一時休止

- ブログ名・デザイン変更で再設計→様子見

退会前の準備チェック・バックアップ

退会手続きは数クリックで完了しますが、いったん削除されると記事や画像、フォロワー情報は元に戻せません。まずは「消したら困るもの」を洗い出し、保存先を決めてから作業を進めるのが安全です。

保存の基本は、記事本文・画像・コメント・プロフィール情報・管理用メモ(固定ページやリンク集、テーマ構成など)をそれぞれ別フォルダで管理することです。

画像は画質を落とさず保管し、本文は検索用にテキストとPDFの二重保存が安心です。コメントやメッセージのやり取りは、必要な箇所のみスクリーンショットやPDF化で残します。

保存が終わったら、有料プランや連携サービスの契約状況、ポイント・コインの残高を確認し、利用予定があれば先に使い切るか、月途中の解約時期を検討しましょう。迷う場合は、まず非公開設定や更新休止で様子を見るのも堅実です。

【準備の流れ】

- 残したいデータの棚卸し→保存は手動で実施

- 記事・画像・コメント・プロフィールを順にバックアップ

- ポイント・コイン、有料プラン、連携サービスを確認

- 保存物の欠け漏れチェック→退会の是非を再確認

- 記事はテキスト&PDFで二重保存

- 画像はオリジナル解像度で保管

- コメント・やり取りは必要箇所のみ保存

- ポイント・コイン消化/有料プランの解約確認

- 迷ったら非公開・休止で保留

記事・画像・コメントの保存方法と注意点

バックアップは「探しやすさ」と「復元のしやすさ」を意識して行うと後悔がありません。記事本文は、装飾の崩れに備えて〈プレーンテキスト〉と〈PDF〉の2種類で保存します。

プレーンテキストは後日の再編集に便利、PDFは公開時の見た目や日付を残す目的に向きます。画像は、記事内から個別に保存する方法だと抜けや圧縮が起きやすいため、オリジナル解像度でまとめて保管します。

キャプションや代替テキスト(alt)を使っていた場合は、画像名に短い説明を加えると検索しやすくなります。

コメントは全部を残す必要はなく、証跡や問い合わせ履歴など必要箇所のみをPDF化またはスクリーンショットで保存します。

あわせて、プロフィール文・ヘッダー画像・サイドバーのリンク構成など、ブランド要素も1枚のスクリーンショットで残しておくと、別サービスに移る際の再現がスムーズです。

【保存の目安とコツ】

| 対象 | 推奨の保存方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 記事本文 | テキスト(.txt/.md)+PDFの二重保存 | 日付・公開URL・カテゴリを本文冒頭に追記 |

| 画像 | オリジナル解像度で一括保管 | ファイル名に投稿日・簡易説明を付与 |

| コメント | 必要箇所のみPDF化またはスクショ | 相手IDと日時が見える形で保存 |

| プロフィール等 | 画面全体をスクショ+テキスト控え | リンク先の一覧は別途テキストで控える |

【保存のコツ】

- フォルダは「年月_カテゴリ」など統一ルールで整理

- 外部ストレージ(例:クラウド+USB)で二重化

- 公開URLの一覧をテキストで一括控え→検索性向上

- 画像だけ低解像度で保存→必ずオリジナルを確保

- 記事をPDFだけで保存→再編集しづらいのでテキストも併用

- URLや日時の控え漏れ→本文冒頭にメタ情報を追記

有料プラン・連携サービスの解約手順

退会と同時に、Ameba関連の有料プランや外部課金の契約は利用できなくなります。課金の停止は「契約した経路」で行うのが原則です。

Webブラウザから申し込んだものは各サービスの「契約/支払い」画面で解約、スマホアプリ経由での課金はApp StoreまたはGoogle Playの定期購入から解約します。

請求単位(当月末まで有効/即時停止など)はサービスごとに異なるため、退会日前に更新日を確認しておくと無駄が出ません。

連携サービス(マンガ、占い、物販・スキル販売等)を使っていた場合は、出品停止・在庫整理・入金処理の有無を先に確認し、未処理の注文や売上金が残っていない状態で解約するのが安全です。

ポイント・コインは退会で失効するため、使い切るか、必要に応じて退会を先送りにして消化してから解約に進みます。

【解約の進め方】

- 契約一覧を洗い出し→Web課金かアプリ課金かを判定

- 更新日・日割りの有無・停止タイミングを確認

- 未発送・未対応の取引や売上金の有無を確認

- 各サービスの解約手続き→解約完了の控えを保存

| 契約経路 | 解約場所 | 確認項目 |

|---|---|---|

| Web経由 | 各サービスの「契約/支払い」画面 | 更新日・解約反映日・メール通知の有無 |

| App Store | 設定→サブスクリプション | 請求サイクル・次回更新日・即時停止可否 |

| Google Play | Play ストア→定期購入 | 次回請求日・再開手順・返金規定 |

| 連携サービス | 各サービスのマイページ | 未処理注文・売上金・ポイント残高 |

- 更新日前に手続き→無駄な1か月分を回避

- 売上金・ポイントは退会前に精算・消化

- 完了メールや画面をPDF保存→証跡を残す

退会後の状態・影響と再開の可否

退会が完了すると、対象アカウントでAmebaにログインできなくなり、ブログやプロフィールなど、アメーバIDに紐づくデータは削除対象となります。削除は即時ではなく、公開ページの非表示・検索からの消滅までに時間差があります。

また、同じアメーバIDは再登録できないため、ブランド名や活動名としてIDを引き継ぐ計画がある場合は、退会前に方針を再検討してください。

メールマガジンなどの通知は数日遅れて停止することがあり、短期間は受信が続いても異常ではありません。再開したい場合は、新しいIDでの新規登録が前提になります(同一IDの再利用は不可)。

まずは非公開化・更新休止で様子を見る→それでも退会が必要かを見極める、の順で判断するとリスクを抑えられます。

公式ヘルプの注意点(データ削除、ID再利用不可、反映までの目安)も合わせて事前確認しておきましょう。

| 項目 | 退会後の状態 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| ログイン | 対象IDでのログイン不可 | 再開時は新規IDで登録 |

| ブログ表示 | 段階的に削除→最大24時間 | シークレットで確認→時間経過を待つ |

| 通知メール | 停止まで数日タイムラグ | 一定期間は受信継続を想定 |

- 全記事を非公開化→段階的に整理

- コメント受付停止・デザイン変更で再設計

- 更新休止で運用負荷を一時軽減

データ削除の反映タイミングと目安

退会ボタンの実行直後に処理は確定しますが、ブログの完全削除は最大で24時間を目安に段階的に反映されます。

反映中は直リンクで一部ページが見える、検索結果にスニペットが残るなどの“揺らぎ”が起きやすく、時間経過で自然に解消します。

通知やメルマガの停止にも数日かかるため、退会後に配信が届いても、短期間は仕様上のタイムラグと考えて問題ありません。

確認は、ログアウトまたはシークレットウィンドウでブログURLにアクセス→表示の有無をチェックすると確実です。

24時間を過ぎても本文が表示される場合は、ブラウザのキャッシュを削除→別端末で再確認→それでも解消しなければヘルプから状況(退会日時・確認URL・スクリーンショット)を添えて問い合わせると対応がスムーズです。

これらの時間目安と挙動は公式ヘルプに明記されているため、焦らず段階的に確認しましょう。

- 退会から24時間未満→時間経過を待つ

- キャッシュの影響→シークレットで再確認

- 検索の残骸→インデックス更新待ち

アメーバID再利用・メールの扱いの注意点

アメーバIDは一度使った文字列を再利用できません。退会済みのIDも含めて再取得不可のため、再開時は別の文字列で新規IDを作成する前提になります。

ブランド名の継続を重視する場合は、退会前に「ニックネーム変更」「ブログタイトル変更」など、IDを変えずに印象を変える方法も検討してください。

登録メールについては、“IDの再利用不可”が明確である一方、メールアドレスの再利用可否は仕様変更の影響を受ける可能性があります。

再登録時に同じメールで進めるか、別メールでの新規登録に切り替えるかは、実際の登録画面の案内に従って判断すると安全です。

なお、退会後もしばらく通知メールが届く場合がありますが、これは停止反映に数日を要するためで、順次止まります。

再開を見据えるなら、退会を急がず「非公開化→運用再設計→必要であれば新規ID」という段取りでリスクを最小化しましょう。

- IDは“近い文字列+数字・ハイフン”で代替案を準備

- 旧ブログの構成をスクショ・テキストで保存→再構築を短縮

- 通知停止のタイムラグを想定→一定期間は受信継続

退会できない時の対処・問い合わせ先

退会が進められない理由は、大きく分けて「ログインできない」「認証メールが届かない・開けない」「フォーム到達や送信でエラーになる」の3つです。まずは端末や通信の一時不具合を切り分けましょう。

アプリの場合は再起動→再インストール、ブラウザの場合はシークレットウィンドウで再試行→キャッシュとCookieの削除→別ブラウザ・別端末での確認が有効です。

ログイン方法の取り違え(ID・メール・外部連携の混同)も多いため、最初に「どの方法で作成したアカウントか」を思い出し、同じ手順での再ログインを試します。

どうしても操作できない場合は、公式ヘルプのお問い合わせフォームから、該当ブログの非表示や退会の希望を伝えます。

その際は、本人確認に役立つ情報と連絡の取れるメールアドレス、ブログURL、状況のスクリーンショットを添えるとやり取りがスムーズです。

緊急性が高いときは、いったん公開範囲の変更やコメント停止などの「被害を広げない対策」を先に実施し、その後に退会手続きを進める判断も検討しましょう。

- 端末・ブラウザを変えて再試行→キャッシュ/Cookie削除

- 作成時のログイン方法で再ログイン→不可なら再設定

- 解決しない場合はお問い合わせフォームから申請

ログイン不可時の非表示依頼手順と必要情報

ログインができず自力で退会や非公開設定に進めない場合は、公式ヘルプのお問い合わせフォームから「ログイン不可のため、該当ブログの非表示(または退会)を希望」と具体的に依頼します。

担当が本人確認を行うため、事実の特定に役立つ情報を簡潔に揃えることが大切です。特に、ブログURL(トップページの正確なアドレス)は必須級です。

加えて、登録時の情報の一部(例:表示名や登録時期の目安)、連絡可能なメールアドレス、ログイン不可の理由(端末変更、メール不達、二段階認証の失敗など)、エラー画面のスクリーンショットを添えると判断が早まります。

返信メールが迷惑フォルダに入ることもあるため、依頼後は受信設定を見直しましょう。なお、本人と推測できる追加情報(直近の投稿内容の特徴や、プロフィールにのみ記載の一意な情報など)を補足しておくと、なりすまし対策の観点でもプラスに働きます。

【依頼までの流れ】

- 該当ブログのURLと現状(ログイン不可の理由)を整理

- 連絡可能なメールアドレスを用意→受信設定を確認

- お問い合わせフォームへ記入→必要情報とスクショを添付

- ブログURLの記載漏れ・誤記で特定不能

- 本人性を示す情報が不足し確認が進まない

- 返信メールの不達(迷惑メール・受信拒否設定)

パスワード・認証メールの再設定の注意点

パスワード再設定は、登録メール宛に届く案内から進めるのが基本です。まず、迷惑メールやプロモーションタブ、フィルタで埋もれていないかを確認し、該当ドメインを受信許可に追加します。

再設定メールには有効時間が設けられる場合があるため、最新のメールのリンクのみを使い、古いメールは開かないようにしましょう。

複数回リクエストした場合は、最後に発行されたリンク以外は無効になることがあります。メール自体が受け取れないケースでは、メール提供元のアカウント復旧(パスワード再設定・ロック解除)を先に済ませると突破口になります。

アカウント作成時に外部連携(例:Apple/Google等)を使っていたなら、同じ方法でログインする必要がある点にも注意してください。

ブラウザ側の拡張機能やVPN/プロキシが認証を妨げることもあるため、シークレットウィンドウ・別回線で試すと改善する場合があります。スマホはOSとアプリの更新後に再実行すると成功率が上がります。

- 最新メールのリンクのみ使用→古いリンクは無視

- 受信許可リストに追加→迷惑メールも都度確認

- 別端末・別ブラウザ・別回線(Wi-Fi→モバイル)で再試行

退会後の確認とプライバシー対応

退会手続きが完了しても、表示や検索結果の反映には時間差があります。まずはシークレットウィンドウで自分のブログURLを開き、トップ・記事・プロフィールの表示が消えているかを順に確認しましょう。

検索結果はインデックス更新待ちで残像が出やすく、スニペットやサムネイルが一時的に見えることもあります。

また、外部で共有したリンク(SNS・メール・掲示板)や、RSSリーダー上の残データが表示を続ける場合があるため、リンクの削除依頼や投稿の編集も併行して進めると安心です。

個人情報(氏名・電話・住所・顔写真・位置情報)が含まれていた記事は、検索事業者やSNS側の窓口に「個人情報の露出」として申請すると処理が早い傾向があります。

急ぎで痕跡を減らしたい場合は、検索の削除申請→キャッシュ更新待ち→再確認の順で、数日スパンで落ち着いてチェックしてください。

完全消去を最優先するなら、退会前に非公開化→URLの分断→画像差し替えを行い、露出を最小化してから退会に進むのがより安全です。

- シークレットでブログURL→主要ページの消失確認

- 検索結果の残像確認→削除申請を送信

- SNS等の外部リンク→投稿編集または削除

検索キャッシュと表示の削除依頼の進め方

検索結果にタイトルや本文の断片、サムネイルが残るのは珍しくありません。まずは時間差による自然消滅を待ちつつ、主要検索エンジンの削除申請ツールから手続きを行いましょう。

申請時は、対象URL、現在の表示状態(404/アクセス不可/ログイン要求など)、削除理由を簡潔に記載するのが通りやすいコツです。

画像サムネイルやOGPが残る場合は、同一画像の直URLも個別に申請対象に含めます。SNSで拡散されたリンクは、各SNSの投稿編集または削除、サムネイルの再取得(再スクレイプ)をかけると反映が早まります。

なお、申請後すぐに結果が出ないことも多いため、数日〜1週間程度のスパンで再確認→不足分のみ追加申請という運用が現実的です。

氏名・住所・電話番号など個人情報が含まれるケースは、一般的な削除申請より優先度が上がることがあります。

対象範囲をURL単位だけでなく画像・PDF・キャッシュ断片に広げ、抜け漏れなくリスト化してから申請しましょう。

【削除申請の手順(概要)】

- 対象URLと現在の状態を確認(404/リダイレクト/アクセス拒否など)

- 検索削除ツールにURLと理由を入力→送信

- 画像直リンクやOGPも個別に申請→SNS側も再取得

- 数日後に再検索→残分のみ追加申請

- URL表記揺れ(http/https・www有無・末尾スラッシュ)

- 同一画像の別パスが未申請→画像直URLを追加

- 理由が曖昧→「個人情報」「著作権」等の根拠を明確化

残データ・連絡先の最終チェック項目一覧

退会後は「サイト内の削除が終わっても、外側に情報が残る」点が最大の落とし穴です。

公開URLと検索結果だけでなく、プロフィールのサムネイル、OGPサムネ、添付画像、PDFの直リンク、外部に埋め込んだウィジェット、SNSの固定投稿、メール署名のリンク、外部ポータルのプロフィールなどを横断的に確認しましょう。

確認は〈公開URL→検索→画像検索→SNS→外部プロフィール〉の順で行うと抜けにくくなります。

個人に紐づく情報は優先的に削除・更新し、連絡先の移転先(問い合わせフォームや新しいSNS)を準備しておくと、必要な連絡だけが届きやすくなります。

最後に、削除申請の控え(スクリーンショットや受付ID)を安全な場所へ保存し、数週間後に再点検すると安心です。

| 分類 | 確認対象 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| 公開ページ | トップ・記事・固定ページ | シークレットで非表示確認→残像は申請 |

| 画像・OGP | サムネ・直リンク画像・OGP | 画像URL単位で申請→SNSは再取得 |

| 検索結果 | テキスト断片・キャッシュ | 自然消滅待ち+削除申請で加速 |

| SNS | 固定投稿・プロフィールURL | 投稿編集/削除→新連絡先を案内 |

| 外部プロフィール | ポータル・名刺サイト | 掲載削除/更新依頼→反映確認 |

| 連絡導線 | メール署名・フォーム | 旧リンクの除去→新窓口へ一本化 |

【最終チェックのコツ】

- 検索はブラウザ履歴の影響を避けるためシークレットで実施

- 画像検索で旧サムネの残りを横断確認→直URLも控える

- 削除申請の受付記録を保存→後日の追跡に備える

- 氏名・住所・電話・顔写真が絡むURLを優先申請

- 外部のプロフィールや名刺サイトも同時に更新/削除

- 新しい連絡先(フォーム/SNS)を用意→必要連絡だけ受ける

まとめ

退会は「手順確認→バックアップ→手続→反映確認→プライバシー対応」の流れが基本です。特にID再利用不可の点は要注意。併せて有料プランや連携サービスの解約、コイン消化も忘れずに行いましょう。

完了後は表示の残りや通知を確認し、必要に応じてキャッシュ削除や問い合わせで確実に締めることが、トラブル回避の近道です。